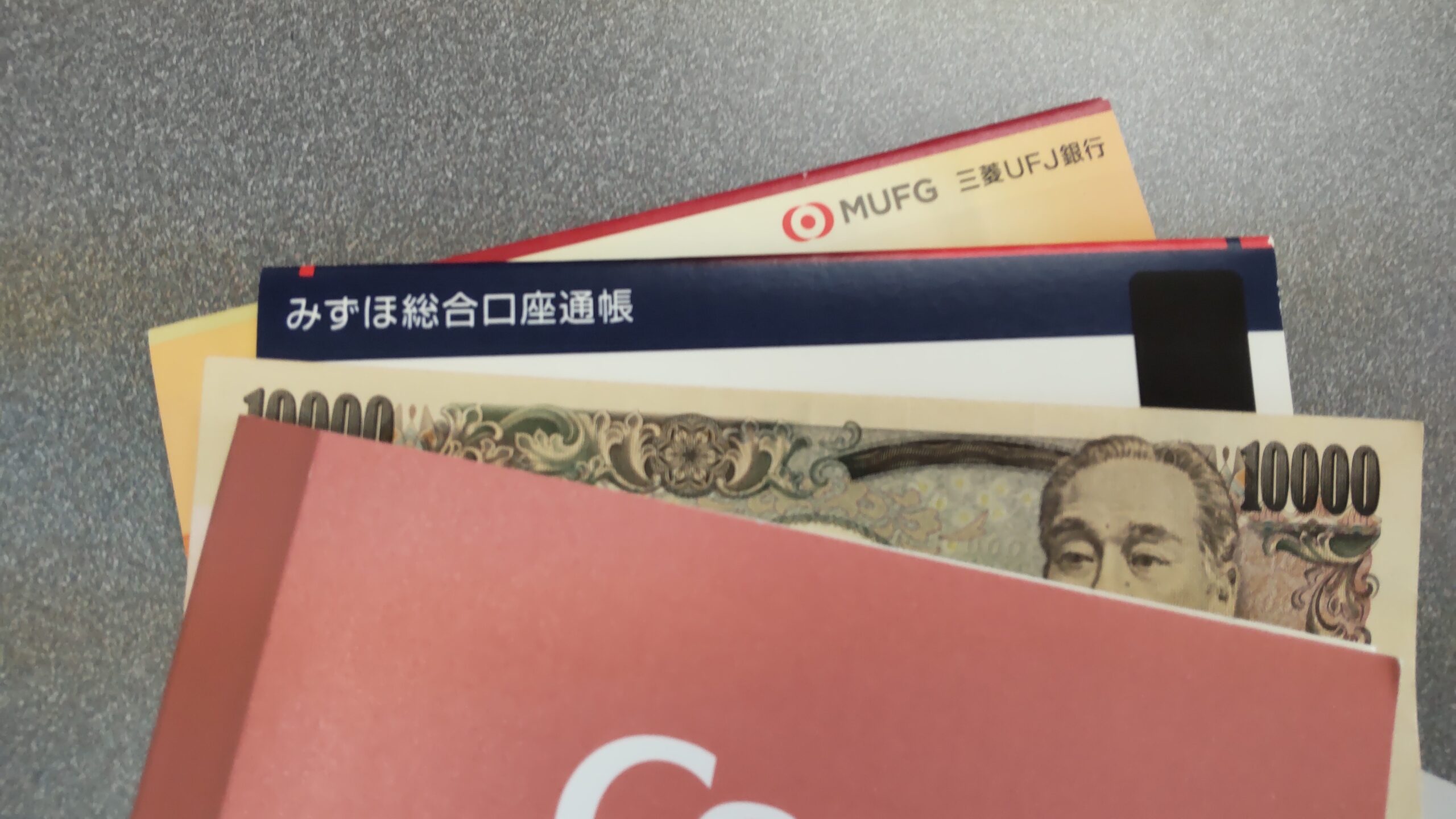

昨日は、高齢者本人が亡くなる前の預金引き出しについて書きました。

この、預金から引き出したお金は、

相続税では、どのように扱うのでしょうか。

DSC_0074

相続税はかからない?

たとえば、高齢の父が寝たきりになっていて、

葬儀費用などを今のうちに用意しておかないと、

亡くなったあとは銀行口座が凍結されてお金が下ろせなくなるから、

今のうちに、お金を下ろしておこう。

というケースはよくあります。

例)【生前】 預金残高1000万円

引き出し 300万円(ATM数回に分けて引き出し)

↓

【死亡時】預金残高 700万円

手許現金 300万円

↓

【死亡後】手許現金は、葬儀代として200万円支払い、残高は100万円。

このような場合、

相続税がかかるのは、

死亡時に亡くなった方が所有している財産となるので、

【死亡時】預金残高 700万円

+手許現金 300万円

合計 1000万円

が、対象となります。

生前に、300万円を引き出しておいたからといって、

相続税がかかるのが、

死亡時の預金残高700万円になるわけではありません。

葬儀費用は?

ただし、

葬儀費用(病院への支払いや個人に必要な生活費など)は、

相続税の対象から差し引くことができます。

【死亡時】預金 700万円

+手許現金 300万円

-葬儀費用 200万円

差引 計 800万円

が、相続税の計算対象となります。

引き出したお金を家族へ渡している場合

生前に引き出したお金を、

本人の体調などが悪いために、

家族の口座へ入れたり、現金で渡して、

家族が管理しているケースもあります。

このような場合、

亡くなられた方本人が、

世話になったからと言って、「あげた」お金なのか、

自分で支払ができないから、「あずけた」お金なのか、

見分けがつかないことになる可能性があります。

「あげた」場合は、贈与の対象、

「あずけた」場合は、相続税の対象 となります。

贈与とみなされた場合は、

贈与税の申告が必要になり、

相続税の計算にも影響が出ます。

詳しくは、後日取り上げますが、

生前の贈与については、

やっかいな注意点がたくさんありますので、

税理士などに相談することをお勧めします。